「除湿機を買いたいけど、何を選んで良いのか全く分からない」という人も多いのではないでしょうか。

そんな人の為に、除湿機の種類と選び方について初心者でも分かるように解説します。

除湿機には除湿方式が3種類あります。除湿機を購入する上で、それぞれの除湿方式における特徴やメリット・デメリットを把握してからモデル選びをすることが重要です。

選び方はとても簡単で、3つのポイントを抑えておくだけ。それでも、どの除湿機を選んで良いか分からない人の為に、家電エンジニアの私がおすすめする【これを選んでおけば、まず間違いなしの除湿機も紹介】します。

モデル選びに迷っている方はぜひチェックしてみてください。

(@yuiya_blog)

- 現役の家電開発エンジニア

- 家電メーカー勤務:10年以上

- 家電LIFE運営:6年目

- 家電記事執筆:150記事以上

- WEBメディア監修実績あり

除湿機の3つの種類と特徴

一般的な除湿機には3種類の除湿方式があります。除湿方式によってそれぞれの特徴があり、メリットとデメリットが異なります。除湿機を選ぶ際には、まず各除湿方式ごとの特徴を把握することが重要となります。

- コンプレッサー式

- デシカント式

- ハイブリッド式

この3種類の除湿方式が主流となっています。各々の特徴と比較による優劣を簡単にまとめると下記表のようになります。

| コンプレッサー式 | デシカント式 | ハイブリッド式 | |

|---|---|---|---|

| 消費電力 | ○ | × | △ |

| 夏場 | ○ | × | ○ |

| 冬場 | × | ○ | ○ |

| 運転音 | × | ○ | △ |

| サイズ | △ | ○ | × |

| 本体価格 | △ | ○ | × |

表のように、全ての除湿方式にメリットとデメリットがあります。その為、ご自身が使用する条件や環境に適したもの、こだわりたいポイントから除湿方式を選択する必要があります。

それぞれの除湿方式について特徴を紹介していきます。

コンプレッサー式

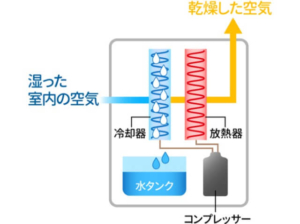

コンプレッサー式の除湿機は、内部にコンプレッサー(圧縮機)を搭載していて、湿った空気を冷やすことによって室内を除湿します。

コンプレッサー式の仕組みは、エアコンの冷房運転や除湿運転(ドライ運転)と同じ。空気中の湿気を水として排出します。

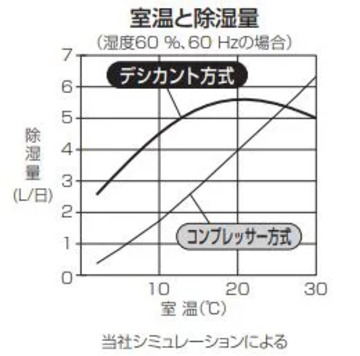

デシカント式に比べて電気代が安いのが特徴です。加えて、室内の温度上昇が少ないというメリットがあります。気温が高い梅雨時期や夏場などに湿度下げたいという方におすすめです。

反対に、冬場は気温が低いので除湿能力が低下してしまいます。空気を冷やす際に温度差を上手く使うことができず、除湿能力が落ちてしまうからです。よって冬場にはあまり向いていません。

- 消費電力が低い(電気代安い)

- 気温が高い夏場に強い

- 運転音が大きめ

- 気温が低い冬場に弱い

- デシカント式よりも重い

デシカント式(ゼオライト式)

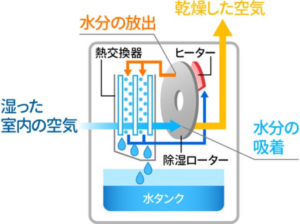

デシカント式(ゼオライト式)の除湿機は、内部にフィルターとヒーターを搭載しています。フィルターが吸い込んだ空気中の水分を捉え、ヒーターで温めてから除湿します。

デシカント式は、大きさがコンパクトで軽いものが多く、運転音が小さいというメリットがあります。

その反面、消費電力が大きく、電気代が高くなってしまうことがデメリット。

また、冬場でも除湿能力が落ちにくいというメリットがあるのに対し、室温を上昇させてしまうので夏場には向かないというデメリットもあります。

気温が低くても除湿能力は落ちにくいですが、全く低下しないという訳ではありません。あくまでコンプレッサー式と比較すると変化が小さいということ。

また、室温20℃前後をピークに、それ以上室温が高くなると除湿能力が僅かに低下しまうのもポイント。

- コンパクトなものが多い

- 運転音が小さい

- 冬場に強く、結露防止になる

- 消費電力が大きく、電気代が高い

- 室温を上げるので夏場には不向き

ハイブリッド式

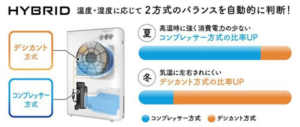

コンプレッサー式とデシカント式を合わせたのがハイブリッド式の除湿機です。

ハイブリッド式の除湿機は、暑い夏には電気代が安くて温度上昇が少ないコンプレッサー式の機能を使います。さらに、寒い冬には温度上昇が期待でき結露予防もできるデシカント式の機能を利用します。よって、二毛作のような使い分けが可能になります。

一年を通して使用することを前提とした場合、電気代についてはハイブリッド式が一番お得です。価格は他の除湿方式のものよりもお高めですが、長期的に見たランニングコストを考えれば、最もコストパフォーマンスに優れています。

- 夏場でも冬場でも得意

- 通年使用なら電気代が最も安い

- 本体サイズが大きくて重い

- 本体価格が高い

除湿機の選び方|失敗しないためのポイント

除湿機の選び方ポイントは3つだけ。選び方ポイントをチェックしたら、あとは自分好みのデザインや好きなメーカーを選べばOK。

- 使用する部屋の大きさ

- タンク容量・排水方式を比較

- フィルターの掃除・お手入れのしやすさで選ぶ

1.使用する部屋の大きさ

まずは、除湿機を使用する部屋の広さに適したモデルを選ぶことが大切です。除湿機の除湿可能面積はモデルによって全く異なるので必ずチェックが必要です。

家が木造なのか鉄骨なのかによっても除湿効率が変わってきます。自宅の建材が何かを把握することで、より効果的な除湿機を選ぶことができます。

除湿能力は、製品仕様欄や外箱、販売店のポップなどに記載されていますので購入する前には必ず確認しましょう。

除湿能力は、一日あたりに除湿できる水分量(除湿量)を表しています。除湿能力のめやすを下記表に示します。ザックリで言うと、部屋の大きさが6畳程度なら5L/日、10畳程度なら10L/日以上の除湿能力があれば十分です。

| 除湿能力めやす | 木造住宅 | 鉄筋住宅 |

|---|---|---|

| 4~6L/日 | 6~8畳 | 13~16畳 |

| 6~8L/日 | 8~10畳 | 16~20畳 |

| 8~11L/日 | 10~14畳 | 20~28畳 |

| 11~18L/日 | 14~23畳 | 28~45畳 |

除湿能力の表記は、コンプレッサー式とデシカント式では環境条件が微妙に異なります。コンプレッサー式の除湿能力は室温27℃、湿度60%環境での能力値であるのに対し、デシカント式は室温20℃、湿度60%環境での数値になります。

また、除湿機の本体サイズは搭載されている機能によって変わってきます。基本的に機能が充実しているものほど筐体サイズが大きい傾向。

小型の除湿機が欲しい場合は、機能と筐体サイズの両方を考慮し比較した上で、何を優先するかを考えておくと良いです。

2.タンク容量・排水方式を比較

除湿機を快適に使うには、排水タンク容量や排水方式の違いを理解することが大切です。タンク容量が小さいと頻繁な水捨てが必要になり、手間が増えてしまいます。

タンク容量は「4~8L」が一般的ですが、広い部屋や長時間の使用には、大容量タンクのモデルがおすすめです。特に5L以上なら、水捨ての回数を減らせます。

排水方式には「タンク式」と「連続排水式」があるため、用途に合わせて選びましょう。タンク式は設置が簡単ですが、水が満タンになると運転が停止します。頻繁な水捨てが面倒なら、連続排水機能付きのモデルがおすすめです。ホースを接続すれば排水が自動で行われ、手間が省けます。

除湿機の仕組みは、部屋の空気中から水分(湿気)を取り除き、その湿気が水となって排水タンクに溜まっていきます。排水タンクに溜まった水は、自分で洗面所や流し場などに捨てに行く必要があります。多くの方が排水タンクの水を捨てる作業を面倒と感じていることでしょう。

排水タンクが大きい除湿機であれば、単純に水を捨てに行く頻度は少なくなりますが、逆に排水タンクの重量は重くなってしまうので持ち運びにくくなってしまいます。とにかく水を捨てに行く頻度を減らしたいという方は、なるべく大容量のタンクがおすすめです。

タンク容量と排水方式を比較し、自分の生活スタイルに合った機種を選びましょう。

タンクの容量のめやすは、おおよそ3L程度あれば十分です。ボトムクラスのコンパクトな除湿機ではタンク容量2L前後のモデルも多いです。

3.フィルターの掃除・お手入れのしやすさで選ぶ

除湿機は水を扱うため、定期的なお手入れ(メンテナンス)が必要となります。

長く快適に使うには、フィルター掃除やお手入れのしやすさが重要。フィルターはホコリをキャッチする役割があり、こまめな掃除が必要です。フィルターが汚れると、除湿能力が低下し、電気代の無駄にもつながります。

お手入れしやすい機種を選ぶには、「フィルターの取り外しやすさ」をチェックしましょう。ワンタッチで外せるタイプなら、掃除の負担を軽減できます。

水洗いできるフィルターなら、手軽に汚れを落とせて清潔を保てます。交換が必要なモデルもあるため、ランニングコストも考慮するとよいでしょう。

また、デシカント式のフィルターは消耗品であるため、いずれ交換しなければなりません。お手入れをしっかり実施していれば、寿命を延ばすことができるため、フィルター交換の頻度も少なくなります。

他にも排水タンクの中は、定期的にお手入れをしないとタンク内にもカビが発生してしまいます。排水タンクも洗い易い構造なのか確認しておきましょう。

掃除やお手入れのしやすさを考慮し、ストレスなく使える除湿機を選びましょう。

除湿機のメンテナンスは、フィルター掃除とタンクの掃除が基本です。加えて、内部のカビや汚れを防止するためには、除湿運転後に内部乾燥機能を使うと抑制することができます。

その他|メーカーで選ぶのもOK!

選び方としては番外編になりますが、好きなメーカーで選ぶのもアリ。除湿機メーカーは大小問わず多く存在します。有名なメーカーを下記にリストアップします。

- パナソニック

- コロナ

- アイリスオーヤマ

- デロンギ

- シャープ

- 三菱

除湿機の国内シェアは、数年前までパナソニックとコロナの2強でした。しかし、最近では2社に加えてアイリスオーヤマとシャープが迫っていて競争が激化しています。

ただし、除湿機自体が既に成熟された商品ですので、各社とも基本的な性能には大きな違いはありません。あとは付加価値としてどのような機能が必要かで選びます。

他にも空気清浄機と一緒になったモデルも増えてきています。自分の好みに合ったものを選びましょう。

除湿機のメーカーごとの特徴やシェアについて他の記事でまとめていますので、気になる方はご参照ください。

迷ったらコレ!後悔しないおすすめ除湿機【3選】

モデル選びに迷う人のために、家電マニアの著者がおすすめ除湿機を紹介します。特にこだわりがないという人はぜひ参考にしてみて下さい。

コンプレッサー式|コロナ CD-H18A(AE)

| 除湿方式 | コンプレッサー式 |

| 除湿能力(木造/鉄筋) | 20畳/40畳 |

| タンク容量 | 4.5L |

コロナの大能力除湿機。価格は比較的高めですが、除湿能力は非常に優秀で付加機能も十分に搭載しています。本体サイズは他の除湿機と比較してもそれほど大きくないですが、定格18L/日のパワフルな除湿能力を有しており、一般家庭では十分過ぎるほどの除湿パワー。4.5Lの大容量タンクなので、約6時間は水捨てをする必要がありません。

衣類乾燥時にはヒーターの温風を使用して素早く乾かすことも可能です。ヒーターを使わずに除湿と送風だけで乾燥させることで節電になるモードもあるので状況に応じて使い分けるのがおすすめ。

ヒーターの併用で衣類乾燥をする「標準モード」と「厚物モード」は、除湿機の周囲温度と湿度をセンサーにて把握し、洗濯物が乾いたタイミングで自動停止します。更に「冬モード」に設定しておくと、除湿能力が落ちやすい冬場では室温が10℃以下になるとヒーターがオンします。他にも、室内空気の循環をうながすための「サーキュレーターモード」も搭載しており、通年使用することができます。

ハイブリッド式|パナソニック F-YHX90B

| 除湿方式 | ハイブリッド式 |

| 除湿能力(木造/鉄筋) | 8畳/16畳 |

| タンク容量 | 2.4L |

パナソニックで人気を集めるコンパクトなハイブリッド式除湿機。ハイブリッド式のデメリットである本体サイズを克服し、省スペースで設置可能な筐体サイズを実現。高さが33.5cmしかない為、干してある洗濯物の真下に設置することができます。洗濯物の下から空気を送ることができる為、下へ溜まりがちな湿気を効率良く除湿します。

ハイブリッド式なので、夏場はコンプレッサー式で除湿運転し、気温が低い冬場はデシカント式で除湿します。その為、通年を通した電気代を安く抑えることができ、省エネ機能も充実しています。また、ナノイーX搭載で除菌が可能、嫌なニオイも元から抑制することができます。本体価格の高さを除けば、メリットばかりの魅力的なおすすめ除湿機です。

デシカント式|アイリスオーヤマ IJD-I50-WH

| 除湿方式 | デシカント式 |

| 除湿能力(木造/鉄筋) | 6畳/13畳 |

| タンク容量 | 2.5L |

アイリスオーヤマの大人気商品、サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機。サーキュレーターがそのまま除湿機に搭載されたような外観が特徴的です。アイリスオーヤマの主力製品であるサーキュレーターが除湿機に乗っています。サーキュレーターと除湿機を併用しているご家庭もあると思いますが、この衣類乾燥除湿機1台さえあれば除湿に加えて送風も十分に行えます。

サーキュレーターと除湿機それぞれ単独でも使用することができます。除湿する必要が無いときは、単なるサーキュレーターとして空気循環目的で使用できます。送風が必要ないときは除湿機のみでの稼働も可能。

デシカント式なので温度による影響も受けず、1年中を通して除湿能力が落ちません。ご自分の生活スタイルに合った使い方をされてみてはいかがでしょうか。

除湿機のよくある質問Q&A

- 梅雨や冬の湿気対策に最適な設定・運転方法は?

-

梅雨や冬は湿気がこもりやすく、カビや結露の原因になります。除湿機の適切な設定や運転方法を知り、効果的に湿気対策をしましょう。

梅雨の時期は「連続運転」や「衣類乾燥モード」がおすすめです。部屋全体の湿度を下げながら、洗濯物の乾燥にも役立ちます。冬場は「低湿度設定」で結露を防ぐのがポイントです。設定湿度を40~50%にすると、過剰な乾燥を防ぎつつ、結露を抑えられます。

窓際や壁際など、湿気がこもりやすい場所に除湿機を設置すると、効果的に除湿できます。空気の流れを作るために、サーキュレーターとの併用もおすすめです。

電気代を抑えたい場合は「自動運転モード」を活用すると、必要な時だけ運転し、無駄な電力消費を防げます。

- 除湿機の寿命はどれくらい?長持ちさせるコツを教えて。

-

一般的に除湿機の寿命は5~10年程度とされています。使用頻度やメンテナンスの状況によって、寿命が大きく変わるため、適切なケアが重要です。

フィルターは定期的に掃除し、目詰まりを防ぐことが大切です。ホコリや汚れが溜まると、除湿能力が低下し、電気代が余計にかかる原因になります。

タンクの水はこまめに捨て、カビや雑菌の繁殖を防ぐことも重要です。水が溜まったままだと、悪臭や故障の原因になります。

長期間使わない時は、本体をしっかり乾燥させてから保管しましょう。内部に水分が残っていると、カビやサビが発生しやすくなります。

異音や除湿力の低下を感じたら、早めに点検や修理を依頼するのがポイントです。適切なメンテナンスを行うことで、除湿機を長持ちさせることができます。

- 除湿機の電気代はどのくらいかかる?節約のポイントは?

-

除湿機の電気代は1時間あたり約5~15円程度が目安です。使用する方式や運転モードによって、電気代は大きく変わります。

コンプレッサー式は比較的電気代が安く、1時間あたり5~8円程度です。特に夏場の使用に適しており、電気代を抑えながら効率的に除湿できます。

デシカント式は電気代が高めで、1時間あたり10~15円程度かかります。ヒーターを使用するため、特に長時間運転するとコストがかさむ点に注意しましょう。

ハイブリッド式は季節に応じて消費電力を抑えられるため、省エネ性能が高いです。1年中使用する場合は、長期的に見てコスパの良い選択肢になります。

湿度センサー搭載モデルを選ぶと、適切なタイミングで運転を調整し、電気代を節約できます。また、タイマー機能を活用し、必要な時間だけ運転するのもおすすめです。

サーキュレーターや扇風機と併用すると、除湿効率が上がり、運転時間を短縮できます。風を循環させることで、除湿機の負担を軽減しながら快適な環境を作りましょう。

適切な使い方や節電機能を活用し、無駄な電気代を抑えながら除湿機を上手に使いましょう。

まとめ|自分にぴったりの除湿機を選ぼう!

除湿機を選ぶ際は、除湿方式や適用畳数、機能性をしっかり確認しましょう。使用する季節や目的に合わせて、最適なタイプを選ぶことが大切です。

部屋干しには衣類乾燥機能付き、寝室には静音モデルが最適です。電気代を抑えたいなら、省エネ性能の高い機種を選ぶと節約につながります。タンク容量や排水方式も重要なポイントです。頻繁な水捨てが面倒なら、大容量タンクや連続排水機能付きのモデルがおすすめです。

フィルターの掃除がしやすい機種を選ぶことで、メンテナンスの手間を減らし、清潔に使えます。長く快適に使うためには、日々の管理も欠かせません。

この記事を参考に、自分のライフスタイルに合った除湿機を選び、快適で健康的な空間を手に入れましょう。