「遠赤外線ヒーターの暖房効果ってどうなの?」、「電気代を節約する効果的な使い方はある?」など気になる人もいるのではないでしょうか。

本記事では、遠赤外線ヒーターによる効果とメリットを解説。さらに電気代の節約に繋がる効果的な使用方法についても紹介します。

併せて、遠赤外線ヒーターのメリット・デメリットから遠赤外線ヒーターの選び方についても解説します。

遠赤外線ヒーターには種類がたくさんあり、それぞれによって特徴があります。その為、購入時は気を付けるべき選び方ポイントがあります。

何も知らずに購入すると後悔してしまうことも。まずは効果やメリット、デメリットを把握し、次に選び方のポイントを抑える。その上で自分に最適な遠赤外線ヒーターを選ぶようにしましょう。

電気ストーブの購入や使用方法で参考になればと思います。

遠赤外線ヒーターとは

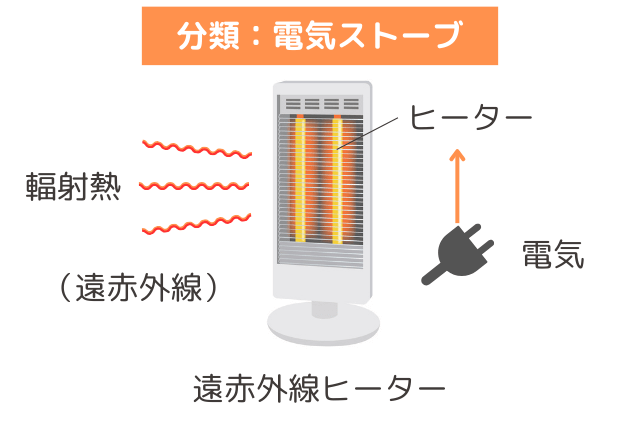

遠赤外線ヒーターとは、ヒーターの発熱を利用して輻射熱で暖めるタイプの電気ストーブです。

遠赤外線ヒーターと言っても実際には細かく種類が分けられます。

これらの種類というのは、ヒーターの発熱線やヒーター管の仕様によって特徴が異なります。

- ニクロム線ヒーター

- ハロゲンヒーター

- シーズヒーター

- カーボンヒーター

- パネルヒーター

- グラファイトヒーター

それぞれの遠赤外線ヒーターによって特徴が異なり、メリットとデメリットも違います。

ただし、今回は大きく遠赤外線ヒーターとしてまとめた時のメリットやデメリットを解説します。

遠赤外線ヒーターの効果とメリット

遠赤外線ヒーターは、他の暖房器具と比べてメリットがいくつもあります。まずは遠赤外線ヒーターの効果とメリットについて紹介します。

遠赤外線による効果

遠赤外線とは、電磁波の一種です。電磁波には可視光線や赤外線などの身体に有効な波長範囲があり、その中でも波長が3.0~1000㎛のものを遠赤外線と言います。

参考外部サイト:株式会社MOZU「遠赤外線について」

この遠赤外線には、大きく分けて2つの効果があります。

- 加温効果

- 健康および美容効果

遠赤外線ヒーターからも、当然ですが遠赤外線が出ています。

つまり、遠赤外線ヒーターを使用することで加温効果および健康・美容効果が期待できます。

その効果ももっと分かりやすく見ていきます。

身体の芯から温まる

遠赤外線ヒーターの輻射熱に当たることで、身体を直接的に温めることができます。輻射熱に伴う遠赤外線は、私たちの身体の表面だけでなく、内部までじわじわと温めてくれます。

ちなみにこれは太陽の光に当たると温かいと感じるのと同じ原理です。

遠赤外線の波長というのは、私たち人間の皮膚における分子の振動に近い為、身体が吸収しやすいという特徴があります。遠赤外線は表面近くで吸収された後、一定の深さまで入ると熱に変わります。

この熱によって身体の内部から温まるという原理になっています。

参考外部文献:TDK-「節電でも暖かい冬を過ごそう〜遠赤外線ヒーターの仕組み〜」

これに対して、空気を暖めるタイプの暖房器具では基本的に温風を吹き出します。これらの暖房器具で身体を直接温めようとすると肌が乾燥したり、身体の表面が熱過ぎたりします。

遠赤外線ヒーターなら身体に嫌な風もなく、心地よい暖かさを提供することができます。

温まりやすく冷めにくい

遠赤外線による加温は、すぐに温まりやすいのと、一度温まると冷めにくいという特徴があります。

遠赤外線ヒーターの前で身体を温めたあとは、その場から離れてもしばらく身体がぽかぽかと温かいです。これは、温泉に入って上がった後もしばらく身体が温かいのと似たようなイメージです。

育成光線により健康や美容への効果も期待

遠赤外線の中には、健康・美容への効果が期待される育成光線というものがあります。この育成光線とは、遠赤外線の波長の中でも、熱効率が高い約10μm範囲ものを指します。

遠赤外線ヒーターの遠赤外線がどの程度の波長なのかは調べることが厳しいですが、育成光線の可能性も十分にあり得ます。

この育成光線により、血液サラサラや老廃物の排出などに良い影響をもたらします。また、代謝が良くなることも効果の一つとして挙げられています。

遠赤外線ヒーターのメリット

電源さえあればすぐに使える

遠赤外線ヒーターは、電源があればどこでも使用できます。

家庭内ではコンセントさえあれば、電源コードを挿すだけで気軽に使用することができます。

遠赤外線ヒーターに限らず電気ストーブ全般に対して言えることですが、石油ストーブやガスストーブのように燃料を用意しなければいけない暖房器具と比べて大きな利点になります。

家電量販店やホームセンターなどで遠赤外線ストーブを購入して、自宅に持ち帰ればすぐに使えるという気軽さも魅力の一つです。

持ち運びしやすい

遠赤外線ヒーターは比較的コンパクトで重さも軽いものが多いので、部屋間の持ち運びも容易です。

モデルによってサイズは小さいものから大きいものまで千差万別ですが、多くの遠赤外線ヒーターは持ち運び用のとっても付いていて、誰でも簡単に持てる形状に設計されています。

遠赤外線ヒーターは大型のものでも重量はそれほど重くないので、子どもやお年寄りでも部屋から部屋の移動も簡単にできるのが魅力です。

環境にやさしい

遠赤外線ヒーターは電気しか使わないので環境的にも優しいと言えます。灯油がガスを使用する暖房器具に比べてクリーンな暖房です。

当然ながら電気も有限のエネルギーであり、製造過程の中で環境に負荷を与えていることは事実です。それでも、電気を使って暖房するだけで二酸化炭素を排出することはありません。

地球規模でカーボンニュートラルが叫ばれる時代においても、今後遠赤外線ヒーターの需要が減ることはまず考えられません。

遠赤外線ヒーターのデメリット

空気を暖められない

遠赤外線ヒーターは、お部屋の空気を暖めることはできません。

電気を流して赤熱したヒーターから輻射熱として放出し、その輻射熱が身体を直接暖めるだけです。

輻射熱は空気を暖めることはできません。その為、離れた位置に遠赤外線ヒーターを置いていても温まる効果は無く、自分の身体に遠赤外線ヒーターの熱が当たる位置にないと、運転する意味がありません。

長時間の使用は電気代が高い

遠赤外線ヒーターは、暖房能力をヒーターの消費電力に依存します。その為、暖房する為には常にヒーターに高い電力を流し続ける必要があります。

空気を暖めることができない遠赤外線ヒーターは、温まりたいと感じるうちはずっとつけておく必要があります。

空気を暖めるタイプの石油ファンヒーターやエアコン暖房では、少ない消費電力で長時間暖房することに長けていますが、遠赤外線ヒーターはそれらの暖房器具に比べて暖房能力のコスパが悪いので電気代が高くつきます。

遠赤外線ヒーターと同じく電気ストーブの中で電気代が高いと言われるセラミックファンヒーターについても他の記事で解説しています。気になる人はチェックしてみてください。

遠赤外線ヒーターの効果的な使い方

ポイント的に使う

遠赤外線ヒーターは、足元などのポイント的な暖房として使用する方が効果的です。

電気代のことを考えればお部屋全体を暖めようとするのではなく、あくまで自分の足元だけなど局所的に温めたいときに使うことをおすすめします。

また、長時間の使用ではなく、キッチンで作業する時だけだったり、洗面所で身支度する時だけなど、使用する時間的にもポイント的に使うと良いです。

他の暖房器具と併用する

エアコンやファンヒーターなどの空気を暖めるタイプの暖房器具と併用することをおすすめします。

遠赤外線ヒーターのデメリットは空気を暖めないことでした。その為、身体を直接温めることはできても部屋全体が寒いままでは、ずっと近くでつけておかなければなりません。

そのため、お部屋の空気はエアコン暖房などでしっかり温めつつ、補助用として使用する方がトータルの電気代節約にも効果的です。

遠赤外線ヒーターの選び方

遠赤外線ヒーターを選ぶ際は、何を重視するかがポイントになります。暖房能力はもちろんのこと、設置する場所や電気代、デザイン性などどこに焦点を置くのかをまずは明確にしましょう。

暖かさで選ぶ

まずは暖かさや暖房能力で選ぶ方法です。

遠赤外線ヒーターを購入する際、「とにかく安ければ良い」とか「どれも特に変わらないだろう」などと思ってる方いもいるのではないでしょうか。しかし、それは大きな間違いです。

電気ストーブというのは、種類や仕組みによって暖かさが全く異なります。一般的な遠赤外線ヒーターは、外観上は一見どれも同じように見えます。しかし、中身は全く違います。赤熱するヒーターの数が多いか少ないかというような単純な話ではありません。このヒーター自体に種類がたくさんあるのです。

ニクロム線、カーボン、グラファイト、シーズなど、どのヒーターを使った遠赤外線ヒーターを選ぶかで、実際に使用した時の暖かさが全然変わります。

ではどれを選んで良いのか、遠赤外線ヒーターを始めとする電気ストーブ全般の種類や特徴が分からない人に、各電気ストーブの特徴をまとめていますので、ぜひ参考までにチェックしてみてください。

選ぶ時のポイント:暖房能力は値段に比例する

基本的には暖かい遠赤外線ヒーターほど価格が高いです。値段が高いものは発熱体となるヒーターに高性能なものを使用している為、価格も高くなっています。

反対に、ホームセンターで家電量販店などで一番安く売られている電気ストーブは、最も暖房能力の低いヒーターを使用しています。およそ2,000円や3,000円以下で購入できるものは電気ストーブとしては安い部類になります。

価格が安い電気ストーブの多くに使われているヒーターは、石英管ニクロム線かハロゲンになります。どちらも、比較的古くから使われていて、ひと昔前までは電気ストーブの代表とも言える製品でした。しかし、最近では暖かさ勝る種類が開発されてきたことから、古くて暖房能力の低いタイプの遠赤外線ヒーターは人気が低迷しています。

使用する場所で選ぶ

遠赤外線ヒーターは各々のタイプによって特徴が異なります。その為、使用する用途や使用する場所によって各々のメリットとデメリットに着目する必要があります。

たとえば、トイレや台所で使う場合は短時間でピンポイント的に暖めることになります。つまり、トイレで使う電気ストーブなのに暖まるまでに5分もかかっていたら意味がありません。反対に、リビングでゆっくりくつろぐ際に足元から身体全体まで暖めたい場合に、いくら暖まるスピードが速くても暖房能力が弱ければ、身体はいつまでたっても冷えたままです。

その特徴を理解した上でモデルを選び購入しなければなりません。

消費電力と電気代で選ぶ

遠赤外線ヒーターの電気代はヒーターのワット数で決まります。同じヒーターを使用している場合、ワット数が高ければ高いほど暖かいです。つまり、ここで述べる電気代節約・省エネ性というのは、暖房出力調整もしくは温度調整ができるかどうかということです。

温度調節ができる遠赤外線ヒーターであれば、仮に最大ワット数が高くても、暑くなってきたら設定を弱めて使用すれば電気代も抑えることができます。温度設定が無いもしくは2パターンしかないような電気ストーブだと、その温度設定のまま使い続けることになってしまいます。かといって電源を消してしまうと寒いですから、暖房しない訳にはいきません。

もし省エネ性という意味で電気代を気にするのであれば、温度調節ができるタイプを選ぶことをおすすめします。

デザインで選ぶ

暖かさや省エネ性はあまり気にしないけど、おしゃれな電気ストーブが良いという方も多いのではないでしょうか。私の経験上、インテリア調のおしゃれな電気ストーブは使用しているヒーターが暖かさに欠けるもの(ニクロム線など)が多いかなと思います。

「デザインにもこだわりたいけど暖かさもある程度は重視したい」という方はカーボンヒーターやグラファイトヒーターから選ぶようにしましょう。アラジンが出している電気ストーブは暖かさもデザインにも定評がありますので、チェックしてみてください。

遠赤外線ヒーターを購入する時の注意

遠赤外線ヒーターを購入する際に気をつけたいポイントがいくつかあります。モデル選びの段階で注意しておきましょう。

一度は現物を確認すること

最近はAmazonや楽天市場などのネットショップで家電製品を購入する方が多いです。著者もほとんどの家電はAmazonで購入しています。ただし、電気ストーブの場合は可能な限り家電量販店などの実店舗で一度現物を見て確認しておくことをおすすめします。

その理由の一つは、多くの家電量販店では電気ストーブを実際に運転させてみることができるからです。お試し運転コーナーが設置してあったり、店員さんに一言お願いすれば運転させてくれます。ぜひ、一度暖房感を味わってから決めることをおすすめします。

また、電気ストーブの本体サイズと重さも意外と重要です。例えばソファーに座っているときに使用するのであれば、足元から胸元くらいまでを遠赤外線で暖められれば心地良いかと思います。その場合の高さは、床から130cm近く必要になります。ですので、可能な限り本体高さの高い電気ストーブが適しています。高さの高い電気ストーブだと、90cm近いものがラインナップしていますのでチェックしてみてください。

ネットのランキングに惑わされないこと

電気ストーブを選ぶ際にネット上のランキングサイトを参考にする方もいらっしゃるかと思います。参考にする程度であれば良いのですが、ランキング上の情報だけを鵜呑みにして購入することは控えましょう。

ランキング自体がそのサイト主個人もしくは企業団体が独自でピックアップしているものになります。例えば、ある家電量販店のサイトで電気ストーブをおすすめランキングで紹介していたとします。その場合、ランキングに載せる電気ストーブはその家電量販店が扱う商品ラインナップの中からしか当然選びません。ですので、他にもっとおすすめの電気ストーブがあったとしても、そのサイト上では紹介されません。

また、個人で運営しているようなランキングサイトは、あくまで主観でおすすめ商品としてランキングを作成していますので、これまた他に良い商品があっても見逃してしまうことになります。

- 電気ストーブの種類と特徴を知る

- 自分に適した種類でAmazon検索

- Amazon上の類似商品比較をチェック

- 参考程度におすすめ電気ストーブで検索

- 目星となる商品を実店舗で確認する

- Amazon等のネット上で購入する

かなりザックリですが、このような流れで購入すれば損をせずに自分の思う遠赤外線ヒーターや電気ストーブを選べるかと思います。ちなみに私の場合、電気ストーブを扱うメーカーの公式HPに行き、商品ラインナップから徹底的に調べます。

更にランキングサイト含め、様々な紹介記事を読んでから購入する商品の目星をつけます。ただし、多くの方はそこまで気にしないと思いますので、Amazonや楽天市場で類似商品で検索すればそれだけでも十分かと思います。何度も言いますが、一つのランキングサイトだけを鵜呑みにすることは控えましょう。

まとめ:遠赤外線ヒーターは効果的な暖房を心がけるべし!

遠赤外線ヒーターの暖房は身体の芯から温まるというメリットの反面、空気を暖められないというデメリットがあります。デメリットを知らずに使うと余計な暖房となり電気代が無駄にかかってしまいます。

効果的な使い方で必要な時に必要なだけ使用することで、遠赤外線ヒーターの暖房効果を最大限発揮でき、かつ電気代の節約に繋がります。

賢く、効率よく暖房することを心がけることをおすすめします。

また、遠赤外線ヒーターの他にもセラミックファンヒーターの記事もまとめています。気になる人はチェックしてみてください。